Frammentazione del pensiero

08 MAG - Gentile Direttore,

i recenti contributi di A. Giustini (… come navigare nel vuoto spaziale, QdS, 5 maggio 2025) e di G.Pizza (… rimuovere le contraddizioni del SSN, QdS, 6 maggio 2025) hanno aiutato a riflettere sulle criticità organizzative “superficiali” e sulla confusione esistente tra una idea di riforma (I. Cavicchi) e una tecnicità pareggiabile o comparabile detta problem solving.

In alcune regioni considerate “modello” si sono verificate nell’arco di 15 anni talmente tante revisioni organizzative-assistenziali da portare inevitabilmente ad uno stato di profondo disorientamento i professionisti e gli assistiti.

Nel 2010 vede la luce un primo documento regionale sull’organizzazioni delle Case della Salute che risente delle considerazioni in atto, in quel momento, tra Conferenza Stato-Regioni (commissione sanità), Agenzie e Ministero.

Nel 2012 infatti, anche per quanto in discussione in ambito della Conferenza Stato-Regione, viene emanato il Decreto Balduzzi che formalizza i concetti di UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie individuate per un ambito di circa 30.000 assistiti) e di AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali). Ogni regione poi darà interpretazioni proprie a questo decreto modificando il significato di UCCP in Case della Salute e di AFT in NCP (Nuclei di Cure Primarie).

Nel 2013 Deliberazioni Assembleari Regionali inseriscono la possibilità di considerare nelle UCCP o Case della Salute anche “letti territoriali “da cui poi si svilupperà l’idea degli Ospedali di Comunità.

Nel 2015 documenti inerenti le linee di indirizzo per l’assetto organizzativo delle Case della Salute regolarizzano la partecipazione delle comunità e delle associazioni dei cittadini alla vita della Case della salute (nulla a che vedere con un vero coinvolgimento ai vari livelli dei processi decisionali di professionisti e assistiti).

Nel 2016 vengono diffuse le indicazioni regionali per il coordinamento professionale all’interno delle Case della Salute con una suddivisione “a silos” delle aree professionali come se fossero reparti nosocomiali (vera e propria controriforma).

Nel 2017 partono alcuni programmi regionali formativi che vorrebbero promuovere l’integrazione multiprofessionale nelle case della salute ma che rinforzano le posizioni gerarchiche.

Nel 2018 gli Assessorati Regionali della Sanità di alcune regioni “esempio” ribadiscono che la popolazione di riferimento per una casa della salute grande deve contare circa 30.000 assistiti.

Nel 2020 il Next generation EU evidenzia come sia urgente la necessità di addivenire ad un rinnovamento dei sistemi sanitari nazionali indicando l’obiettivo della “prossimità” come intento principale.

Nel 2021 si approva il PNRR che, per quanto riguarda la sanità, nella missione 6, interpreta il concetto di “prossimità” uniformandosi, senza flessibilità, alla tesi, improvvisamente di moda, delle “Case della Comunità” cancellando con un colpo di spugna tutta l’elaborazione intellettuale e culturale sulle Case della Salute valutate negli anni precedenti da professionisti, intellettuali, comunità e società civile. Per inciso non sarà superfluo ricordare che tra servizi raccomandati, facoltativi ed obbligatori nessuna Casa della Comunità (hub o spoke) può superare il modello Casa della Salute detta “grande”.

Nel 2022 il DM 77 definisce un modello di assistenza sanitaria territoriale confermando il pensiero unico (Case della Comunità, Ospedali di Comunità, COT) e dimostrando di fatto l’incapacità di trovare una vera idea innovativa e riformatrice. A suo tempo non era stato possibile rifornire tutte le AFT di una Casa della Salute e così, oggi, non vi saranno Case della Comunità per tutti i territori e, di nuovo, si creeranno discriminazioni assistenziali e professionali.

Nel 2025 alcune voci, che originano dai corridoi dei palazzi che contano, sembrano annunciare iniziative di accorpamento tra AFT al fine di costituire nuovi ambiti territoriali più ampi dove vi sia, almeno, una Casa della Salute o una Casa della Comunità al fine di attuare le indicazioni del DM77. Tuttavia in questo modo si alterano le norme inerenti il numero di assistiti massimo per AFT e dei relativi professionisti. Paradossalmente questi eventi, considerati trascurabili tecnicismi per le alte dirigenze, confermerebbero la “legge” tipica dei sistemi complessi nei quali, anche variazioni iniziali minime possono però provocare risultati finali completamene inattesi, irrimediabili, catastrofici. Degno di nota, a riconferma di assenza di “pensieri pensati”, è il fatto che, nelle regioni considerate “modello”, proprio in quest’anno 2025, siano riapparsi e menzionati concetti come AFT e UCCP che si rifanno al decreto Balduzzi del 2012.

In tema di “accorpamenti” la ricerca di M. Mariani, A. Acampora e G. Damiani, pur datata (2017), aiuta a considerare come, partendo da alcune evidenze, i benefici attesi dagli accorpamenti sanitari, di vario tipo, sono stati disattesi generando ulteriore distanza tra le autocrazie regionali e professionisti/cittadini/assistiti. Le motivazioni che muovono le “fusioni” sarebbero di tipo economico e politico mentre l’aspetto assistenziale resta relegato nell’ombra. Non emergono risultati statisticamente significativi sull’efficacia clinica, preventiva, assistenziale, sull’accessibilità e sul coinvolgimento dei professionisti. C’è la percezione di un peggioramento nell’erogazione dei servizi. Non vi sarebbero quindi automatismi tra aumento delle dimensioni dei bacini di utenza ( es.: AFT o Aziende Uniche) e il miglioramento delle performance sanitarie.

Come volevasi dimostrare la macchina del così detto controriformismo e del neoliberalismo aziendale continua la sua folle corsa sostenuta da una selva di normative emanate dalla piramide gerarchica (accordi, intese, delibere, circolari, patti, norme transitorie, deroghe, interpretazioni, contraddizioni, sovrapposizioni normative…). Non c’è il minimo spazio per autocritiche, ripensamenti, confronti. Non ci sono speranze a breve. Forse saranno le nuove generazioni (Livia avrà un diritto pieno?, QdS, 24 aprile 2025) che troveranno modalità sostanziali (modifiche costituzionali?) al fine di sostituire califfati e mandarinati con comitati di salute pubblica, collegi territoriali, comunità, AFT e competenze computazionali autonome. Nel frattempo però il vassoio d’argento sembra già preparato per offrire una favorevole entrata in campo delle aziende private nei servizi sanitari territoriali e, in particolare, nella medicina generale di base.

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria (CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV

08 maggio 2025

© Riproduzione riservata

Dialogo di tipo socratico e la narrazione fiabesca sulla sanità

20 GEN - Gentile Direttore,

dopo aver letto con piacevole interesse il recente contributo di Ivan Cavicchi (La privatizzazione della sanità, QS del 9 gennaio 2025) che ha presentato un focus sulla virtù teologale della carità e sul cinismo (in caso venisse meno la carità), il nostro Centro Studi è stato sollecitato ad elaborare una riflessione su temi valoriali adottando strumenti narrativi meno convenzionali ma ritenuti, proprio dai non addetti ai lavori, altrettanto significativi se non addirittura più comprensibili.

Si è ritenuto quindi di proporre alcune figure retoriche come il “Dialogo” di tipo socratico e la “narrazione fiabesca” utilizzata come metafora continuativa (in allegato) per approfondire il già ricordato tema della virtù teologale della “carità” considerato che sulla “speranza” come bisogno assoluto ed immediato si era già argomentato su QS dell’11 ottobre 2024.

Queste esposizioni, per quanto inusuali e forse inaspettate, potrebbero fare emergere significati sociali e culturali in grado di stimolare riflessioni inesplorate. Nulla più di questo. Ma almeno questo.

La favola e il dialogo vorrebbero offrire chiavi di lettura in grado di decodificare alcune contraddizioni pesantemente persistenti nel nostro sistema sanitario difficilmente eliminabili. Un tema particolarmente critico riguarda il conflitto, in ambito assistenziale, tra l’autonomia caritatevole e la compresenza di protocolli burocratici aziendali molto secolarizzati.

L’impiego di figure retoriche particolari desidera inoltre tentare di affrontare, in modo innovativo, la straordinarietà dei tempi che stiamo vivendo al fine di affrontare la complessità delle sfide intellettuali in campo.

La creatività narrativa potrebbe anche suggerire sperimentazioni o nuovi approcci operativi proprio nell’ambito delle argomentazioni sulla organizzazione assistenziale territoriale più recenti (Case della Comunità, Dipendenza dei mmg, doppio binario tra i mmg dipendenti e inseriti nelle case della comunità e mmg liberi professionisti operanti nelle campagne o in zone difficili).

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria (CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV

20 gennaio 2025

© Riproduzione riservata

Allegati:

Informazione/comunicazione nella medicina generale territoriale

09 GEN - Gentile Direttore,

il processo informativo dovrebbe arricchire le conoscenze (in formazione) e la comunicazione essere uno scambio di pareri, idee, emozioni tra persone (cum unum). E’ verosimile che le normative in ambito sanitario non abbiano mai raggiunto questi obiettivi.

Leggi controriformiste, ACN, AIR, AIL, Delibere, Intese, Circolari, Documenti di Agenzie per i servizi regionali, Determinazioni della Conferenza Stato-Regioni, elaborati di organizzazioni e gruppi… per anni hanno incrementato la pinguedine morbosissima del mondo della medicina di base creando la situazione che, ora, è sotto gli occhi di tutti ammorbata da una sindrome metabolica cronica evolutiva incurabile.

Infatti, il più delle volte, i decreti potestativi, unilaterali ed obbligatori sono sostanzialmente non opponibili.

Numerosi sono gli esempi, anche recentissimi, millantati di pregresse condivisioni (es.: tavoli sindacali) ma incapaci di modificare di un millimetro la sostanza del potere decisionale direttoriale. Un tempo gli ACN riportavano almeno nell’incipit un chiaro richiamo culturale alle indicazioni (etiche e deontologiche) Wonca, relative alle caratteristiche valoriali della medicina generale territoriale.

Poi questi riferimenti sono misteriosamente spariti pur essendo essenziali per dare un senso a qualunque norma socio-sanitaria territoriale. Informazioni/comunicazioni d’intenti general generici non hanno valore se non sono sostenute da specifici principi culturali che dovrebbero scrupolosamente essere riportati in una bibliografia ipertestuale istantanea in quanto oggi, i valori etici, sono molto più importanti delle infinite citazioni di norme e leggi di apparato (incomprensibili e contradditorie).

In caso contrario si diventa “prigionieri del passato” (I. Cavicchi, QdS del 7 gennaio 2025).

I tempi cambiano velocissimamente. Forse la data di scadenza è giunta al termine anche per l’apparato burocratico che esprime la propria governamentalità nella debordante produzione protocollare.

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) sempre più attrezzata, pur algoritmica cioè meccanica, potrebbe essere in grado di turlupinare, in pochi secondi, qualsiasi documento amministrativo che non sia elaborato da galantuomini e palesare il diabolico e stolido perseverare nel “tragico errore di valutazione della realtà”.

Esempio eclatante è quello dato dal documento PNRR, missione 6, dove l’analisi testuale evidenzia la sollecitazione europea al potenziamento delle cure di prossimità mentre le Case di Comunità (deteriorato surrogato delle Case della Salute) sono citate solo come esempio e non come vincolo (tuttavia le CdC sono assunte ora come lacerato vessillo del pensiero unico per celare ciò che doveva essere fatto ma che è mancato).

La bolla delle incredibili e tautologiche “interpretazioni autentiche” crollerà miseramente sotto il peso della stessa contraddizione in termini. I “ladri di diritti” hanno creato guai inenarrabili a professionisti e ad assistiti portando alla rovina un prezioso patrimonio di idee in grado di dare significato all’esperienza quotidiana…

Le comunità, tuttavia, per quel che possono, si oppongono allo sfascio misurandosi giornalmente con la critica, l’autocritica e l’interazione. In questo modo cercano di conservare un forte senso di identità (intellettuale) e una chiara direzione in favore del bene comune rappresentato da quel che resta dalla medicina generale territoriale. Per le comunità l’evoluzione sociale non è mai banale ed essere continuamente in situazioni di confronto con la complessità genera la cultura dall’arte del narrare esperienze e spiegazioni (da non confondere con lo storytelling aziendale).

Nel lontano 2012 la stessa Sisac lamentava la cattiva abitudine di redigere documenti farraginosi e zeppi di contraddizioni che li rendevano pressoché incomprensibili. Le norme in merito alle cure primarie, ancora oggi, ricorrono all’impianto strutturale dell’ACN del 2005. Il DM 77, in fase di revisione a causa di intrinseche antinomie, non ha abrogato la Legge Balduzzi del 2012. Il caos normativo permette qualsiasi interpretazione rituale senza lasciare spazio per un anelito, una idea coraggiosa, una adeguata programmazione, basata su valori etici, degna di una vera arte di governare. Viene il latte alle ginocchia nel constatare che non vi è più nemmeno il senso della vergogna (“ladri di diritti”) tanto che, persone di buona volontà, propongono oggi, come unica possibile soluzione di riforma sanitaria, una azione bipartisan (forse) in grado di aggiornare vecchie questioni deragliate dalla corretta epistemologia e capace di approcci innovativi non convenzionali creativi, spirituali, intellettuali e culturali.

Certo che ipotizzare, in epoca globalizzata e neoliberale, una valida organizzazione dell’assistenza primaria non è cosa da poco se, da quando è iniziato il dibattito e lo scambio di opinioni su cosa e come fare (dalla istituzione del SSN del 1978) a tutt’oggi, non si è riusciti ancora a trovare il bandolo della matassa. Forse perché l’incapacità o l’incompetenza di trovare una soluzione compossibile (che almeno possa riferirsi ad un capitalismo pubblico illuminato) sta proprio nelle istituzioni e nelle alte dirigenze, talmente imbevute di globalizzazione e di neoliberalismo che al confronto la regionalizzazione differenziata appare una quisquilia. L’inerzia concettuale degli apparati è pedantemente resistente alle innovazioni, intollerante, impositiva. Disprezza le alternative e le esperienze minoritarie delle comunità. Dispensa risposte acritiche e modelli (prevalentemente esotici) rassicuranti ma mai che si avventuri verso nuove e interessanti domande (L. Floridi 2024). Intanto il tempo scorre e l’uomo saggio non può che vagare nel non essere (Byung Chul Han 2024).

In questa situazione regressiva pervasiva, la riforma del SSN del 1978 può apparire come una emanazione extra-terrestre e anche l’art.32 della Costituzione può essere considerato un reperto alieno non ancora decodificato. In particolare qualche xeno-archeologo potrebbe sostenere che la parte terminale del primo comma dell’art.32 contenga la profezia autoavverantesi di una americanizzazione del SSN.

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria (CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV

09 gennaio 2025

© Riproduzione riservata

Filosofia delle cure primarie (il metodo bipartisan)

12 DIC - Gentile Direttore,

alcuni commentatori, in merito all’attuale situazione sanitaria nazionale e locale, hanno promosso una possibile strategia normativa di tipo collaborativo tra schieramenti diversi al fine di raggiungere un’intesa riformatrice della sanità considerata come bene comune (Comitato di Salute Pubblica, Cavicchi 2022).

L’occasione per ribadire la metodologia viene offerta da un significativo episodio avvenuto in Parlamento durante il dibattito relativo alla legge di Bilancio dove numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti hanno proposto, unitariamente, un emendamento socio-sanitario ad un articolo della “finanziaria” (T. Petrangolini su QS del 29 novembre 2024).

Ivan Cavicchi (QS 9/12/2024) espone un impietoso elenco di contraddizioni accumulate nel tempo (controriforme) che incrementano massimamente la percezione soggettiva e collettiva di insicurezza. La fiducia nelle istituzioni sanitarie è costantemente erosa dalle incoerenze nei confronti del contesto. L’esempio emblematico è dato dalle Case della Comunità che sono state decise in tutta fretta per adeguarsi alle norme europee. Queste norme raccomandavano la realizzazione di un migliore servizio sanitario di prossimità. L’eventuale edificazione delle CdC veniva indicato solo come esempio. Forse la “prossimità” potrebbe essere concretizzata in tanti altri modi. Infatti le CdC dimostrano già la loro inadeguatezza e senescenza ancor prima di essere costruite o surrogate con il cambio dei loghix su edifici già pre-esistenti.

Il motore PNRR sbuffando e sferragliando arriverà dove le normative hanno stabilito debba arrivare. Tuttavia qualche attento osservatore avrà notato come il tema delle CdC si sia gradualmente “seccato di se stesso” a causa di una sua inconsistenza sostanziale. Molte scelte sono regressive, prive di autoanalisi critica e mescolate con elementi economicistici.

Il tornaconto per troppo pochi viene barattato come una prassi consociativistica predestinata, una verità unica che distorce la realtà e sbriciola l’autonomia e la pluralità cognitivo-comportamentale anche degli sfibrati professionisti territoriali (combattere il nepotismo all’interno degli enti locali e regionali. Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa 2019). Le opportunità di poter partecipare a dibattiti pubblici chiarificanti detti di “partecipazione” mostrano una palese carenza di autenticità.

Si è passati velocissimamente da ipotesi territoriali orientate verso le Case della Salute (dove almeno sulla carta le così dette CdS grandi presupponevano concreti miglioramenti dell’organizzazione territoriale) alle inefficaci CdC troppo avulse dai reali bisogni contestuali degli assistiti e dei territori e quindi palesemente indirizzate ad un peggioramento dell’assistenza. Infatti la (futura?) diffusione territoriale di CdC spoke o hub sono dettate da criteri tutt’ora oscuri ai soggetti che animano i territori (assistiti e professionisti). Da questo punto di vista alcune alte dirigenze palesano un ottimismo completamente fuori luogo. E’ diffuso invece un evidente pessimismo che a sua volta crea ansia, depressione, paura, burnout in operatori e cittadini. Le figure barbine mostrate in tema di liste d’attesa (risposte di alcune alte dirigenze a cittadini e giornalisti ) pongono seri dubbi sulla perizia normativa quando la legislazione non è auto-protettiva delle stesse alte dirigenze.

L’aria che tira oggi viene da lontano. Ha rubato la speranza. Anche la trasparenza è stata rapita. In questa situazione non è possibile sviluppare una conoscenza intellettuale innovativa. Le comunità soffrono quindi per questa povertà concettuale. L’autonomia di professionisti e comunità (necessaria per affrontare la complessità dell’assistenza territoriale ) è stata oltremodo squalificata da movimenti di opinione che proponevano, per il riordino delle cure primarie, modelli “altri” per non dire eccentrici dimenticando, colpevolmente e forse offensivamente, le esperienza locali ( ad es.: delle medicine di gruppo che cooperano strettamente con il volontariato dedicato) meno di tendenza ma con solide narrazioni pluridecennali documentate.

Si può dire che, per alcuni autori, anche i medici di famiglia siano considerati alla stregua di “mezzadri digitali” (P. Benanti, 2024) che possono cambiare continuamente “padroni” ( es.: DG, DS, Commissari, Sub-commissari ecc.) al fine di non riuscire mai ad instaurare una qualche relazione utile. Le disuguaglianze e le discriminazioni professionali e assistenziali non sono mai scomparse. E’ altresì in atto il tentativo di scovare qualunque tipo di salvacondotto assolutorio nei confronti dei guai procurati dalle catena di comando. Il vecchio adagio “promoveatur ut amoveatur” potrebbe ancora oggi contenere alcuni ammaestramenti. Purtroppo l’immaginario professionale e degli assistiti si è assuefatto all’idea che la disuguaglianza sia intrinseca così come la marginalizzazione sociale.

E’ per questo che potrebbe essere necessario sancire un patto d’onore tra gli schieramenti in quanto nessuno, a livello decisionale nazionale, regionale e locale è esente da colpe nei confronti della situazione in cui si viene a trovare il servizio sanitario. Le differenziazioni assistenziali accatastate nel tempo da aziende e regioni hanno causato polarizzazioni e divisioni che non possono essere affrontate senza un approccio coordinato bipartisan. Il riconoscimento politico reciproco permette di superare gli interessi di parte (pluridecennale gestione del potere) e di accettare criteri e regole comportamentali condivise ai più alti livelli. Questo patto d’onore deve essere anche ritualizzato, non si crea cultura se non c’è culto (Zamagni 2015) tramite un impegno solenne assunto nei confronti dei cittadini.

Il sorprendente esempio dell’azione condivisa tra schieramenti diversi che si è verificato in Parlamento può delineare quel movimento “unitario” che potrebbe sfociare in un “nuovo” riformismo per la sanità italiana (pubblica e privata) in grado di rifondare il SSN (1978) trasformando il 2025 nell’anno della riforma.

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria (CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV

12 dicembre 2024

© Riproduzione riservata

Dona salute al tuo quartiere: nuove proposte per il San Leonardo

7 OTT- Gentile Direttore,

I recenti interventi in tema sanitario apparsi sulla Gazzetta di Parma (Piergiorgio Serventi e Fabio Vanni) hanno dato l’occasione al nostro Centro Studi di Programmazione Sanitaria di esprimere alcune opinioni e punti di vista rivolte al quartiere dove Comunità Solidale Parma (CSP) opera da anni.

L’associazione, secondo statuto, nasce proprio per svolgere riflessioni ed approfondimenti socio sanitari, autonomi ed indipendenti, in base allo studio delle criticità presenti in questa parte della città (da sempre priva di strutture sanitarie pubbliche importanti) e all’analisi delle opportunità disponibili.

CSP ha elaborato quasi 10 anni fa un disegno progettuale denominato “Dona salute al tuo quartiere: la casa della salute “grande” e l’Ospedale di Comunità” (accogliendo più di 1000 firme tra gli abitanti del quartiere). Oggi l’associazione, i professionisti ed i cittadini si confrontano con un progetto ufficiale di Casa della Comunità (CdC) per il quartiere San Leonardo che sta seguendo un suo percorso detto di “accompagnamento”.

Si desidera con il presente intervento condividere una ipotesi operativa in considerazione della situazione attuale che è comunque condizionata dalle norme PNRR e dal contesto economico generale.

Le normative collegate al processo decisionale istituzionale (Delibera della Giunta Comunale n. GC 2021-465 del 29/12/2021; deliberazione cc-2024-22 del 25/03/2024 … dove tuttavia si nomina “un ampliamento della Casa della Salute…”) hanno disposto la realizzazione di una CdC per il San Leonardo. Dovrebbe essere edificata c/o il polo socio-sanitario di Via Verona (detto anche Parco dei vecchi mulini) proprio dove oggi le persone possono osservare il profondo scavo nel terreno vicino parete sud dello stabile del polo socio-sanitario.

Dall’inizio lavori si evince tuttavia che la struttura della CdC potrebbe non essere adeguata ai bisogni sanitari del quartiere già ben rappresentati dal disegno progettuale di CSP del 2014-2015.

E’ altresì paradossale che in questa periferia dove insistono molti “servizi” per l’intera città (stazione, ferrovie, autostrada, inceneritore, industrie, ipermercati…) che possono procurare disagi anche sanitari (es. inquinamento ambientale) sia carente di strutture sanitarie adeguate ai bisogni . Anche storiche medicine di gruppo presenti in San Leonardo (tra le prime ad essere attivate in città) sembrano accusare difficoltà logistiche e non solo tali da essere costrette a prendere in considerazione l’ipotesi di un trasferimento.

Queste ultime affermazioni ci consentono di presentare una nuova ipotesi di riordino del sistema socio-sanitario e assistenziale nel quartiere sempre che sia possibile immaginare un cambio di destinazione d’uso della CdC di San Leonardo ( fondi PNRR permettendo).

L’ipotizzata CdC potrebbe essere affidata alle associazioni di volontariato del quartiere (sollevando il datato ex-Comune di Cortile San Martino dalla numerosa presenza di organizzazioni del terzo settore). Tuttavia è probabile che le organizzazioni no profit del San Leonardo non potranno tutte trovare una nuova sede nella CdC di Via Verona così come è evidente che nella stessa CdC non troverebbero posto tutti i medici di medicina generale del quartiere che vorrebbero operare in una struttura di questo tipo. L’ipotesi proposta da CSP permette di realizzare un punto di riferimento per iniziative relazionali con la popolazione (riunioni, conferenze, dibattiti…), con l’associazionismo medico (le due medicine di gruppo di San Leonardo si trovano equidistanti da Via Verona ), con gli ambulatori singoli e con le istituzioni sociali già presenti nel polo socio sanitario Wilma Preti realizzando così un'unica “casa della Salute/Comunità| di Quartiere su più sedi. La tesi naturalmente richiede innovazione e riorganizzazione condivisa che possa vedere i professionisti socio-sanitari e le associazioni del quartiere protagonisti di un processo decisionale snello, rapido e fruibile da chiunque. Va da se che il Parco dei vecchi mulini (Deliberazione n. gc-2022-223 della giunta comunale in data 18/05/2022) dovrebbe essere integrato completamente in questo nuovo disegno socio-sanitario ed assistenziale creato dalla rete tra medicina di base, volontariato e il sociale. Il parco può essere messo a disposizione dei cittadini ma essere anche dedicato alla prevenzione, alla riabilitazione neuro-motoria e cognitiva, ad eventi educativi, ricreativi, culturali e diventare un centro di riferimento, in sicurezza, per tutto il quartiere.

Direttivo di Comunità Solidale Parma

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria (CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV

7 ottobre 2024

© Riproduzione riservata

L’insostenibile fragilità dell’Atto di indirizzo sulle Case di Comunità

20 MAG - Gentile Direttore,

da circa due mesi si è conclusa la “consultazione pubblica” sull’Atto di Indirizzo Agenas (tramite compilazione di un questionario) sul tema della partecipazione/co-produzione nell’ambito delle Case della Comunità. Il documento è stato redatto da un gruppo di studio composto da rappresentanti delle Regioni e da professionisti definiti esperti sul tema della partecipazione di pazienti e cittadini alle questioni sanitarie.

Storicamente gli Atti di Indirizzo indicano, in modo piuttosto potestativo, il comportamento normativo desiderato dalle istituzioni. L’elaborato articola quali debbano essere i passaggi di partecipazione e co-produzione che Regioni, Aziende e Distretti metteranno in atto. A dispetto delle intenzioni quindi nulla di nuovo. La piramide gerarchica sanitaria resta saldamente inalterata così come sarà la valutazione finale della potentissima Conferenza Stato-Regioni.

E’ noto che i documenti ufficiali europei (es.: Piano di ripresa NextGenerationEU ) disegnano strumenti finanziari (in buona parte prestiti pluriennali). Ogni nazione ha poi concepito propri Piani Nazionali (PNRR) con i quali definisce l’utilizzo dei contributi straordinari europei (post-covid) per il periodo che va dal 2021 al 2026. Nessun documento europeo specifica che una azione di ammodernamento sanitario (es.: territoriale) debba realizzarsi con le Case della Comunità. Lo stesso Piano Nazionale (PNRR) indica la necessità di attivare iniziative in grado di promuovere “strutture di prossimità” per quanto riguarda le cure primarie e cita, solo come esempio, le Case di Comunità ma non esclude nessun’altra formalità.

Successivamente al Piano di ripresa NextGenerationEU e al PNRR sono sati pubblicati il DM77/2022 (regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN), il Metaprogetto, documentazioni varie di gruppi e di istituzioni locali. Per quanto riguarda il così detto territorio, le argomentazioni si sono polarizzate sul concetto di comunità (es.: Case della Comunità, Ospedali di Comunità). I criteri, “sui generis”, dettati dal “regolamento”, sono rigorosamente aderenti alle necessità Regionali, Aziendali e Distrettuali e potrebbero non coincidere con bisogni professionali o assistenziali. Questi parametri sono di difficile comprensione culturale se si considera la liquidità delle collettività e il desiderio, espresso dalle persone di buona volontà, di ripensare alla complessa preparazione del terreno per favorire nuove germinazioni comunitarie. Se la comunità non c’è più, così come non esistono le collettività, come è possibile seguire una programmazione che manca di solidi presupposti? Nel recente passato qualche timido tentativo di ricostruire, faticosamente, un delicato tessuto comunitario è stato misconosciuto dai rappresentanti istituzionali. Come è possibile che ora le stesse Alte Dirigenze, per normativa, diventino sensibili ad aspetti sociali/sanitari complessi quando le culture dominanti amministrative sono neoliberali, economicistiche, aziendalistiche e lineari?

In una società riconosciuta da molti studiosi come liquida occorre molta preparazione per riconoscere e valorizzare piccole formazioni comunitarie che sono riuscite, miracolosamente, a sopravvivere alla globalizzazione. Taluni rappresentanti istituzionali hanno dimostrato inadeguatezza verso questi riconoscimenti mentre le mappe e i profili territoriali (non solo relativi all’appropriatezza/risparmio prescrittivo) avrebbero dovuto essere un patrimonio fondamentale per le Aziende. Alcune preziose progettualità e risorse sono state bellamente ignorate determinando così l’esaurimento di esperienze di co-operazioni volontariato/cittadini/professionisti storiche. Se fosse capitato qualche cosa di simile nelle aziende condotte da Olivetti o da Mattei o da Ford avrebbero comportato parecchi licenziamenti.

Un concreto processo di partecipazione (e/o di co-produzione) avrebbe dovuto comprendere il principio di un completo coinvolgimento nel processo decisionale dall’inizio alla fine. Tuttavia la cascata normativa burocratica non ha contemplato questa ipotesi così che, ora, occorre rincorrere determinazioni già decretate up-down.

Infatti, nel testo dell’Atto di Indirizzo, si nomina "l’utilizzabilità” (disponibilità?) delle così dette modalità di partecipazione che verosimilmente saranno poste al giudizio delle stesse Alte Dirigenze Regionali, Aziendali, Distrettuali. La programmazione e il governo della “produzione” Aziendale presenta una certa “complicazione” lineare che richiama suggestioni relative alla globalizzazione, ad orientamenti neoliberali, al consumismo sanitario di origine aziendale (consuetudini conosciativistiche?) causa di differenziazioni (discriminazioni?) professionali e assistenziali. Ogni argomentazione sulla partecipazione non può esimersi dal considerare queste criticità. E’ necessaria, come l’aria, una assoluta trasparenza e la capacità di riconoscere ruoli non tanto di partenariato ma di leadership. In caso contrario tutto diventerà ancora più confuso ed ambiguo. Meraviglia come nel testo non si nomini mai la libera scelta fiduciaria del mmg come strumento fondamentale (sovrapponibile ad una elezione politica/apartitica) per tentare di ricostruire una identità condivisa territoriale e si preferisca citare il consenso informato che è un dispositivo di credito informativo, più attinente alla specialistica/dirigenza/dipendenza, per nulla commensurabile con la libera scelta fiduciaria. All’interno di questo rapporto ci si relaziona, (es.: in team) più con persone e problemi che con malattie o patologie specifiche come invece può avvenire a livello ospedaliero ( es.: équipe chirurgica).

Nell’interessante e lungo elenco bibliografico, riportato alla fine del documento, si richiamano pubblicazioni del periodo pre-covid, che ragionano da Case della Salute (le Case della Comunità sono effettivamente una miglioria nei confronti dei contenuti relativi alle Case della Salute?). Si può altresì notare una ostinata ricerca di modelli esteri senza che vi sia una validata sovrapponibilità operativa di quegli esempi con la nostra eterogenea realtà nazionale già considerata, a suo tempo, una delle migliori organizzazioni sanitarie al mondo.

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria (CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV-Runts

20 maggio 2024

© Riproduzione riservata

La narrazione favoleggiante sulle Case di Comunità

29 APR - Gentile Direttore,

sul tema “comunità”, che per estensione potrebbe inglobare anche il termine “Case della Comunità”, sembra proprio che Bauman e altri pensatori insieme a lui (Zamagni, Cavicchi, Benasayag, Byung-Chul Hann, Benanti, Floridi, Mortari, Morin…) abbiano scritto inutilmente le loro opere. Se le varie forme di “comunità” si sono liquefatte sotto i colpi della globalizzazione, dovrebbe apparire paradossale, una vera contraddizione in termini, imporre, oggi, per normativa, strutture edilizie in conto capitale definite “Case della Comunità” (CdC). Forse sarebbe stato più lineare continuare a definirle “Case della Salute” (CdS).

La vulgata che le CdC siano una innovazione nei confronti delle CdS in quanto nelle CdC verrebbero inseriti, in modo tutt’ora incomprensibile, il terzo settore e il sociale non corrisponde al vero: basta leggere i documenti riferibili alle CdS (2010) ed eseguire una banale ricerca per parole chiave. Così come potrebbe essere sorprendente scoprire che i temi dell’ambiente e del contesto (oggi è di tendenza il temine “one health”) sono già ricompresi addirittura nella legge 833 del 1978.

La narrazione favoleggiante sulle CdC è quindi triste ed infelice dall’inizio, manca di trasparenza, è informativamente asimmetrica. Non risolverà i gravi problemi che discriminano assistiti e professionisti in quanto differenziati nella fruizione dei servizi. Pare ancora una volta che la visione individualistica e consumistica aziendale abbia il sopravvento e manifesti l’incapacità di sperimentare nuovi assetti comunitari immersi nella molteplicità della complessità e che rifiutano la gerarchizzazione proprio perché gli assistiti ed i professionisti non sono riducibili ad una rigida dimensione.

In ogni caso l’istinto ontologico volto a creare piccole comunità potrebbe trovare, in ambito sanitario, un estremo appiglio proprio nella relazione fiduciaria (rito collettivo?) che contiene in sé aspetti pattizi ed etici.

Le situazioni di commissariamento e sub-commissariamento che perdurano, anche in realtà unanimemente considerate modelli per il paese, non aiutano né a cogliere il significato di siffatte precarietà gestionali/organizzative né a limitare le problematiche che tendono a deteriorarsi di mese in mese. Il caos non permette mai di conoscere una strada da seguire ma abbandona le persone e i professionisti di buona volontà ad un orizzonte impenetrabile.

E’ commovente come, ancora una volta, nelle regioni dove le Ausl si reputano, in modo autoreferenziale, le più avanzate, siano state organizzate, dalle Aziende Sanitarie insieme alle Amministrazioni Comunali, all’Università e ad alcune Associazioni estranee ai territori di interesse, percorsi formativi per i soggetti che direttamente o indirettamente dovranno, secondo gli intenti, popolare le CdC. I percorsi dovrebbero servire ad accompagnare la così detta “partecipazione dal basso”. Fotocopia di quanto è già capitato all’inizio della stagione consociativista per le Case della Salute con i risultati che sono di fronte agli occhi di tutti.

Secondo la letteratura, l’attività di condivisione delle scelte sanitarie pubbliche che interessano i cittadini di un quartiere dovrebbero seguire le regole della co-operazione e riguardare l’intero processo decisionale. Significa che bisognerebbe partire insieme, allineati e parificati, nel rispetto delle specificità non gerarchiche ma curriculari. Il primo step è quello dell’ideazione. Poi si passa alla progettazione, di seguito alla realizzazione per poi terminare con la sperimentazione e la stabilizzazione. Il compendio è dato dalla rendicontazione rivolta ad es.: alla popolazione di un quartiere da parte dei professionisti fiduciari di riferimento che sovraintendono l’intero processo. Quando invece le istituzioni sovraordinate (es.: DM77, Metaprogetto, Regione, Ausl, Amministrazioni locali, Associazioni nazionali…) cercano di convincere i diretti interessati “ad integrarsi” alla fine del processo, cioè dalla coda, allora la trasparenza fa difetto e si crea quella che si definisce una asimmetria informativa. Ed è qui che casca l’asino.

Desta oltremodo meraviglia che le istituzioni (e di conseguenza i processi di formazione da loro attivati) non siano nemmeno in grado di conoscere e di valorizzare esperienze che negli anni si sono dispiegate sotto il loro naso. Oltre alla cronicità e alle fragilità esistono anche persone della 3° e 4° età ancora in buona salute che avrebbero un grande vantaggio nel poter usufruire di servizi sociosanitari completi in una struttura di quartiere raggiungibile in 15 minuti dalla propria abitazione. Si dovrebbe considerare che numerosi pensionati e anziani, ormai mediamente alfabetizzati in ambito sanitario se non addirittura intellettuali del settore, sono in grado di avvalorare ancor di più la stratificazione generazionale professionale, i quartieri e il volontariato. Soprattutto non gradiscono essere considerati manovali prestazionali finalizzati all’efficientamento di disservizi di competenza pubblica.

Le notevoli risorse utilizzate per dare vita a Comitati di Indirizzo, Gruppi di Progetto, Patti Sociali, Percorsi Formativi hanno ignorato il contesto specifico, hanno coinvolto associazioni esterne ai quartieri o ingaggiato soggetti privi di curriculum coerente. Si è arrivati perfino a sostenere modelli amazzonici (sic!) per i “nostri” territori.

Dalla stagione delle “Case della Salute” ciò che non è mai stato effettivamente risolto è la necessaria parità di risorse di partenza per cittadini e professionisti (strutturali, organizzative, gestionali ed economiche). Molti pazienti, di fatto ma non di diritto, e i loro professionisti sono quindi diventati, da numerosi anni, di serie B. Tuttavia, i mmg, ancora punti di riferimento per una popolazione, anche se discriminati, tentano di risolvere i bisogni dei loro assistiti nel miglior modo possibile. Non si può però pretendere da questi medici più di quello che fanno anche perché, se il SSN sta ancora in piedi, molto è dovuto al loro silenzioso e quotidiano lavoro di prossimità. Il pensiero unico, che si auto assolve sempre da ogni responsabilità, non si è mai interessato fattivamente delle competenze delle piccole comunità forse irritato da una loro, ormai esigua, autonomia (che verrebbe eliminata completamente dalla dipendenza). Spesso ne hanno ostacolato l’operatività tanto che, nelle inevitabili difficoltà, prontamente puntano il dito su un presunto insufficiente volontarismo di professionisti e cittadini.

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria (CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV

29 aprile 2024

© Riproduzione riservata

Innegabili sovrapposizioni tra casa della Comunità e Casa della Salute

Gentile Direttore,

la meccanica quantistica, si sa, è una fra le teorie più controintuitive. E’ strano che una particella possa comparire in due posti contemporaneamente anche a distanze siderali oppure che un fenomeno come l’entropia possa contraddire il tempo potendosi sviluppare in due direzioni opposte: in avanti rispettando il fenomeno dell’incremento del disordine (invecchiamento) ma anche, paradossalmente per il tempo che scorre, indietro o quasi.

Si sostiene che tutto questo dipenda dalla doppia natura delle particelle sub atomiche che sono nello stesso tempo porzioni di materia ma anche onde di energia. Tutto ciò, assicurano i fisici, è stato ampiamente dimostrato e potrebbe valere anche per “corpi” di dimensioni maggiori (batteri, esseri umani, corpi celesti) pur comportando, in questi casi, una documentazione della “sovrapposizione” terribilmente complicata.

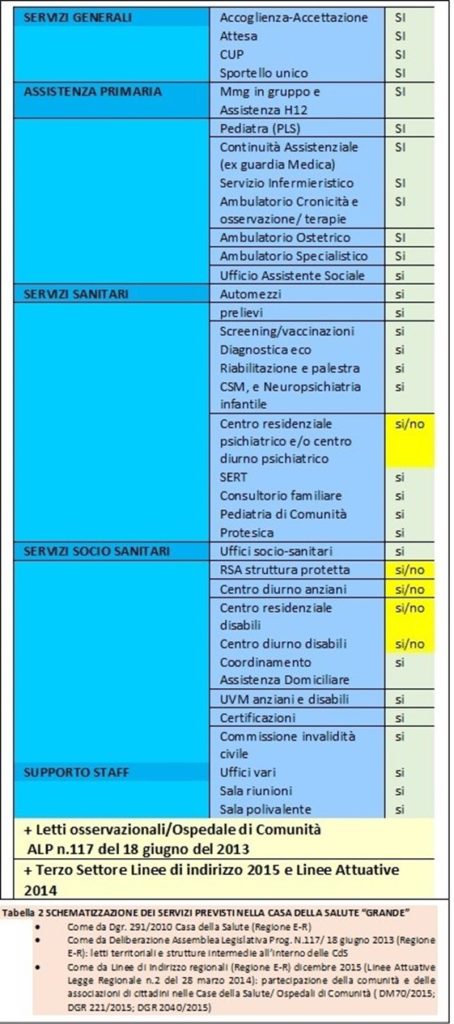

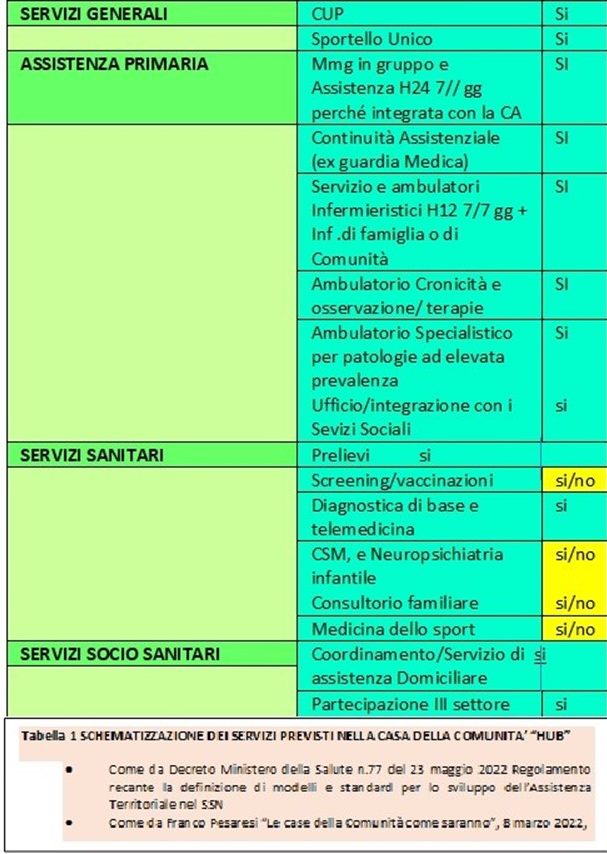

Restando con i piedi ben piantati nella meccanica fisica classica non si può dire, come più volte sostenuto ex cathedra, in pubblico, dai cosiddetti esperti del settore che le Case della Comunità siano un netto miglioramento del modello Casa della Salute come è intuitivamente evidente osservando la schematizzazione delle due tabelle sinottiche a fondo pagina (CdS “Grande” vs CdC “hub”).

Il PNRR ha consentito il proliferare di narrazioni normativamente corrette ma soffocanti in favore del fatto che l’innovazione sia data soprattutto dalle Case della Comunità “spoke” (programmate in grande numero) che si collegheranno/integreranno con le Case della Comunità “hub” ( progettate in numero significativamente scarso) così da riproporre un infinito frattale “piramidale” che non ha nulla a che fare con i bisogni delle comunità/quartieri/zone.

Evidentissimo invece il vantaggio per il Distretto inteso non come area geografica ma come apparato amministrativo per altro invocato da molti come modello “salvifico” probabilmente non avendo mai sperimentato i vincoli egemonici possibilmente agiti. Come già approfondito a suo tempo è una questione di potere. Di norma l’obiettivo del potere non può esimersi dall’incremento del potere stesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Si replica inoltre la tragedia (a grande richiesta) già sperimentata nella stagione delle Case della Salute. Il racconto, tutto concentrato sulle Case della Comunità “spoke”, nasconde nelle pieghe dell’affabulazione la sventura della differenziazione (alcuni la definiscono discriminazione) professionale ed assistenziale. Infatti non è equivalente o sovrapponibile essere un professionista o un paziente affiliato ad una CdC spoke o assegnato ad una CdC hub in merito a opportunità professionali, servizi o assistenza offerti. Sorge inoltre un dilemma: chi ha deciso dove collocare una CdC hub o spoke? I professionisti? I cittadini assistiti/le comunità? Non sembra proprio ma “Così va il mondo” (Noam Chomsky, Piemme 2017) dove si è portati a ratificare, attraverso alcune ritualità formali, decisioni già prese e comunque separate dalla “policy” del bene collettivo. I cittadini sono intimorirti e smarriti di fronte ai depositari istituzionali “della verità sulla salute” a cui delegano, a causa dello squilibrio di conoscenze e mezzi, senza indugio, le scelte assistenziali/organizzative.

Ciò nonostante, emerge, molto intimo, un singolare pensiero quasi filosofico-stoico: ma è proprio vero che quando c’è la struttura burocratica/amministrativa sanitaria c’è tutto? Si può raggiungere la salute in modo diverso per essere felici? Il benessere può essere conquistato seguendo vie o indicazioni più personalizzate, orientate a stili di vita molto corretti e a sistemi riabilitativi bio-psico-sociali? Per vivere con passione e gusto l’esistenza forse occorre che ci sia qualcosa di grande, un ideale, un bene che renda la vita degna e piena. Paradossalmente per questo ideale spirituale una persona potrebbe essere disposta anche a ridurre la medicalizzazione, sempre più indiscreta, della vita stessa (C. Sanguineti 2021) ed accettare lo scorrere della vita o, se si vuole, la volontà di Dio.

Nel complesso l’impianto normativo sanitario attuale (ACN, DM77, Documenti di Agenzie e di Gruppi portatori di interessi ecc.) appare estremamente fragile, senza fondamenta culturali solide e condivise.

Di tutto ciò è stato appuntato già numerose volte e verosimilmente può non rappresentare nemmeno, dal punto di vista intellettuale, la “questione medica” attualmente più pregnante. Ipotesi e modelli alternativi di organizzazione territoriale sono stati presentati nel tempo da molti commentatori ( il medico “autore”, il vero “welfare di comunità” e l’autonomia territoriale, la dipendenza, rapporto fiduciario e libera scelta, la discrepanza tra la qualità formale, percepita, risultante…).

Mette comunque ora apprensione il destino delle persone che vivono in una comunità che si relaziona, per le questioni di salute, con i propri medici curanti di base. Nondimeno vi è una scarsa consapevolezza, tra gli assistiti, di quello che le normative istituzionali stanno prospettando per il territorio. Il contatto tra cittadini e istituzioni, quando esiste, è sempre estremamente sbilanciato. Le ricchezze esperienziali delle comunità non vengono considerate e si preferisce proseguire con liturgie autoreferenziali addirittura bocciate dalla globalizzazione neoliberalista che tenta di ricostruire un nuovo equilibrio mondiale dopo l’esperienza della pandemia, della fragilità energetica e della guerra. Il coraggio di confrontarsi con i cittadini non si esaurisce in una o due riunioni assembleari annuali. Non implicano nemmeno autorevolezza quelle figure che si autoproclamano rappresentanti dei cittadini o che vengono calate dall’alto dalle onnipotenti aziende sanitarie. Eppure il sapere all’interno dei sistemi complessi come quello sanitario ed assistenziale si crea anche dall’esperienza consapevole degli individui che costruiscono singolarmente più tipi di intelligenze (H. Gardner, Formae mentis, Feltrinelli 1988).

Se la complessità è un dato di fatto è necessaria una pluralità di approcci per comprenderla. Non si può affrontare la complessità con un solo metodo o con un pensiero unico o con modalità lineari rigide e verticistiche/gerarchiche. Le comunità grazie alle “intelligenze multiple” possono costruire con i loro medici di fiducia “la salute dei quartieri” da diversi punti di vista e in modo flessibile. L’autonomia delle comunità nei processi decisionali è sempre più vitale per il servizio pubblico di medicina generale (di base) ed è una netta alternativa alle attuali normative legislative e ai numerosi “stakeholders” molto interessati alle opportunità utilitaristiche che possono emergere dalle normative ufficiali ma che spesso non hanno nulla a che fare con i professionisti e con le comunità territoriali.

Bruno Agnetti

Centro Studi Programmazione Sanitaria ( CSPS) di Comunità Solidale Parma ODV

Cure primarie, c’è una alternativa?

Gentile Direttore,

l’ambito del così detto “territorio” (che considera tutti gli attori che insistono sulle cure primarie compreso il volontariato/terzo settore) da tempo vive nella certezza dell’incertezza.

Pare molto arduo poter percorre una alternativa al pensiero dominante, come fosse un pensiero unico, diffuso a livello manageriale.

Non sono comunque i documenti ufficiali ricordati più volte (ACN, DM77, Metaprogetto…) che sembrano in grado di diradare l’orizzonte. I decisori, ignari del divario istituzioni/società, sono un po’ sempre quelli e ritornano tenacemente pur avendo rivestito ruoli dirigenziali per molti decenni del secolo scorso. Dai risultati ottenuti a livello del sistema sanitario sembra non siano approdati in nessun porto sicuro a causa delle conosciute contraddizioni culturali e gestionali attribuibili ad un processo cognitivo novecentesco. Se la parte sanitaria regionale rappresenta il 70-80% del bilancio regionale sono facilmente intuibili le possibili ripercussioni prodotte dal governare un fiume di denaro pubblico e del potere che questo comporta nelle varie articolazioni regionali-locali.

È di tutta evidenza che non si possano “ignorare gli errori fatti in passato sulla sanità” così come non si può dimenticare il notevole contributo alternativo prodotto in questi anni con articoli, conferenze, analisi, colte pubblicazioni e offerto ai cultori delle questioni sanitarie dal Prof. Ivan Cavicchi.

È quindi pleonastico richiamare temi e tesi di riforma radicale già avanzate più volte, esaustivamente. Chi ha subito le conseguenze della modifica del titolo V, della regionalizzazione del SSN (percepite come già molto differenziata) considera non sia più possibile peggiorare oltre. (Lettera aperta alla sanità; Autonomia differenziata).

La stagione delle Case della Salute potrebbe addirittura e paradossalmente apparire come un momento generatore di differenziazioni (alcuni colleghi le definiscono discriminazioni) assistenziali e professionali. Cosa potrebbe capitare con le Case di Comunità o quelle strutture intermedie definite Ospedali di Comunità o con l’ipotizzata centralità dispositiva distrettuale?

Cos’è una comunità, come si crea e come si mantiene viva? Alcuni, pur addetti ai lavori, sostengono ed argomentano che le Case della Comunità siano cosa diversa dalle Case della Salute. Forse sarebbe utile leggere la delibera sulle Case della Salute della Regione Emilia Romagna (GPG/2010/228). Una Casa della Salute “grande” potrebbe apparire, almeno dal testo della delibera, molto più attrezzata per una assistenza territoriale integrata di quanto descritto dai vari documenti sulle Case della Comunità. Non solo per la cronicità e per la medicina di iniziativa ma anche per quella di attesa e per alcune tipologie di acuzie (bisogni non differibili). Pare ci sia molta confusione sotto il cielo ma la situazione non è eccellente perché se coloro che sono esperti e che vorrebbero dedicarsi alla formazione degli operatori sono così disorientati c’è da immaginare cosa possa capitare.

L’alternativa, se possibile, non può che passare dal concetto dell’impareggiabilità dei professionisti autori capaci di generare il processo decisionale nella sua completezza e di essere punti di riferimento per le proprie comunità. Da una guida nazionale del Ssn. Da territori contenuti dal punto di vista geografico e di popolazione, concetto assistenziale che si contrappone alle varie tendenze di ingegnerizzazione sanitaria orientate alle fusioni aziendali o alle mega aziende. Da un welfare che sia effettivamente di comunità (non un welfare aziendale per altro pubblicizzato anche dalle aziende sanitarie… sic!).

Sarebbe ora di lasciare lavorare gli operatori senza complicare la loro attività con regolamentazioni amministrative incomprensibili per i cittadini e inaccettabili per i professionisti.

Per le aziende e gli assessorati l’alternativa potrebbe diventare un nuovo ruolo elevato di garanzia inerente i valori fondamentali di universalità, equità e accessibilità e con una riduzione significativa di implicazioni gestionali-amministrative.

Di fatto la situazione richiede la consapevolezza della profonda trasformazione sociale in atto. Se gli operatori non saranno liberi di rimanere autonomamente al passo con le rivoluzioni culturali rischiano seriamente una regressione professionale.

Tralasciando tesi già trattati da provetti commentatori, è possibile solo accennare (parziale elenco) ad alcuni temi che in qualche modo potrebbero rientrare in una riflessione generale in senso “alternativo” per le cure primarie.

- Purtroppo sembra che secondo il comunicato della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (GU n. 187 del 10 agosto 2002) sia praticamente impossibile poter indire uno sciopero a livello territoriale (Mmg) come strumento per fare pressioni innovative sui decisori. Nello stesso tempo l’esperienza insegna come i documenti emanati unilateralmente dalle istituzioni (es.: atto di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni) non possano poi essere sostanzialmente modificati dai tavoli di confronto indetti ex post.

- Nelle cure primarie (in particolare nella Medicina Generale detta di base) si assiste ad un parziale ma netto rivolgimento della tradizione in quanto la maggior parte dei professionisti che entrano in attività in questi anni sono donne: questione completamente dimenticata dalla documentazione istituzionale e che potrebbe preconizzare la necessità di una profonda rilettura di bisogni ed esigenze organizzative.

- Le associazioni di ammalati o dei loro parenti, uniti insieme da una patologia, a volte hanno dimostrato di riuscire a modificare situazioni specifiche, influire sull’organizzazione sanitaria di alcuni reparti ospedalieri e addirittura finanziare ricerche, strumentazioni o immobili. Il coinvolgimento dei cittadini come massa critica in grado agire come stimolo riformatore resta in generale intrepida ma episodica. Ancora più complessa la situazione a livello territoriale dove le associazioni di volontariato o del terzo settore a sostegno e supporto delle cure primarie, come bene comune, sono rare e non ottengono attenzione da parte delle istituzioni.

- Dopo l’annuncio della Commissione Europea e la definitiva approvazione del PNRR pare siano nate numerose aggregazioni, più o meno spontanee, orientate ad una appropriazione di competenze sul PNRR sanitario e sulle documentazioni istituzionali ed amministrative finalizzate ad ottenere accordi con le aziende sanitare per agire come formatori degli attori che opereranno nelle previste Case della Comunità. Secondo le osservazioni derivate dal principio di indeterminazione potrebbe essere molto utile considerare più punti di vista ed in particolare occorrerebbe prendere atto in modo cogente delle opinioni di chi opera quotidianamente in prima linea.

Bruno Agnetti

CSPS (Centro Studi Programmazione Sanitaria)

09 febbraio 2023

© Riproduzione riservata

Una guida alla Casa della Salute/Casa della Comunità

di Giuseppe Campo e Alessandro Chiari

28 MAR - Gentile Direttore,

ci permettiamo di comunicare ai medici interessati l’uscita a stampa di un piccolo manuale (redatto dal collega Bruno Agnetti e pubblicato dalla casa editrice “Lennesima”) sulle strutture organizzative che potremmo collocare alla fine della cascata epistemologica (paradigma, dottrina, disciplina) riferendoci al Prof. Cavicchi e alle sue raffinate argomentazioni inserite nel suo ultimo libro presentato anche su QS.

Forse all’interno dell’apprendimento applicato (disciplina) può essere inserito l’aspetto organizzativo dell’ambito medico-sanitario che oggi vede come “tendenza del momento” la questione delle Case di Comunità con le sue numerose incertezze, contraddizioni, affermazioni, ripensamenti, dilazioni…

Per i colleghi della Regione Emilia Romagna il nostro Centro Studi di Programmazione Sanitaria ha voluto appunto raccogliere un sintetico insieme di dati, esperienze e relazioni inerenti i temi delle aggregazioni monoprofessionali, pluriprofessionali e multisettoriali territoriali funzionale e strutturale.

Si tratta soprattutto di un racconto, della narrazione delle vicende che partono dal ACN 2005 ed arrivano fino ai nostri giorni strettamente confinati al campo dell’organizzazione e delle relazioni mmg/istituzioni.

Le argomentazioni del testo “La scienza impareggiabile” sono ad altro livello tanto che qualche collega ha auspicato che questo libro debba diventare un testo base per il corso universitario di Medicina e chirurgia. Tuttavia l’esposizione contenuta nel manuale “Guida alla Casa della Salute/Casa della Comunità: come organizzare una CdS/CdC senza massacrarsi la vita” è un resoconto dell’abitudine quotidiana di zappare la vigna che è data ai mmg (fino ad oggi). L’argomento non viene sviscerato nella sua complessità ma presenta qualche suggerimento schematico per chi si dovesse trovare ad intraprendere una simile avventura all’interno della ridda di documenti, a volte contrastanti, che intendono disegnare il futuro dell’assistenza socio-sanitaria territoriale.

La piccola e coraggiosa casa editrice “Lennesima” provvede alla distribuzione on line del testo cartaceo o della versione in PDF, anche al di fuori della Regione E-R, con il sistema “Trainingweb” https://www.trainingweb.it/product/libro-cartaceo/ ed è contattabile al seguente indirizzo: LEN Golfo dei Poeti, 1/A, 43126 Parma; Tel.: 0521 028 455.

Raccontare la storia di alcuni colleghi che hanno operato in questa regione in un arco temporale che copre circa 20-30 anni può essere una modalità per conoscere l’ambiente lavorativo del medico di medicina generale che oggi si trova di fronte alla necessità (per la sua sopravvivenza) di affrontare un enorme trasformazione ontologica per riconquistare una propria impareggiabilità istituzionale considerato che il gradimento nei suoi confronti da parte dei cittadini rimane sempre molto alto.

Giuseppe Campo e Alessandro Chiari

CSPS (Centro Studi di Programmazione Sanitaria) FISMU (Federazione Italiana Sindacato Medici Uniti) Regione Emilia-Romagna

28 marzo 2022

© Riproduzione riservata